Horror en la balsa de la Medusa

La balsa de la Medusa. Pintura de Jean Louis Théodore Géricault. Musée du Louvre. Está considerada como la obra icónica del movimiento romántico francés.

Seguro que a muchos de vosotros os suena la pintura que hemos puesto al inicio de este artículo. Efectivamente, se trata de la famosa balsa de la Medusa de Théodore Géricault. Una inquietante composición que está basada en un no menos tétrico episodio de la historia naval.

La fragata Méduse

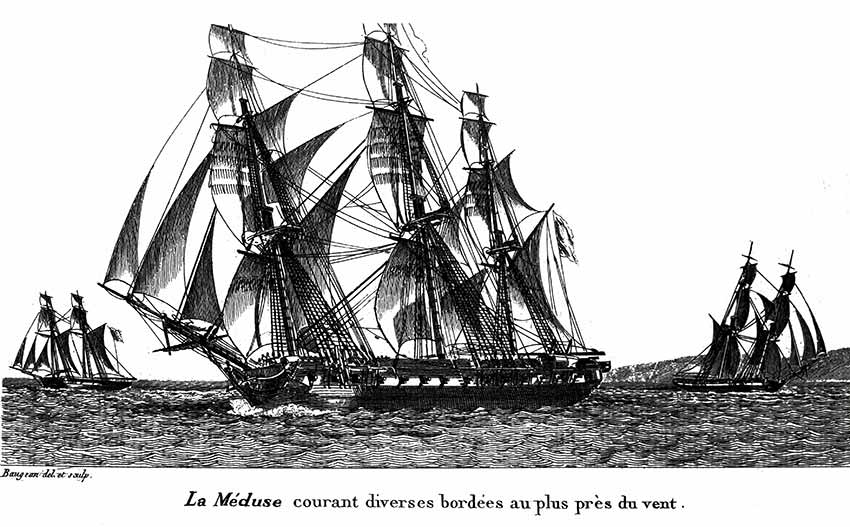

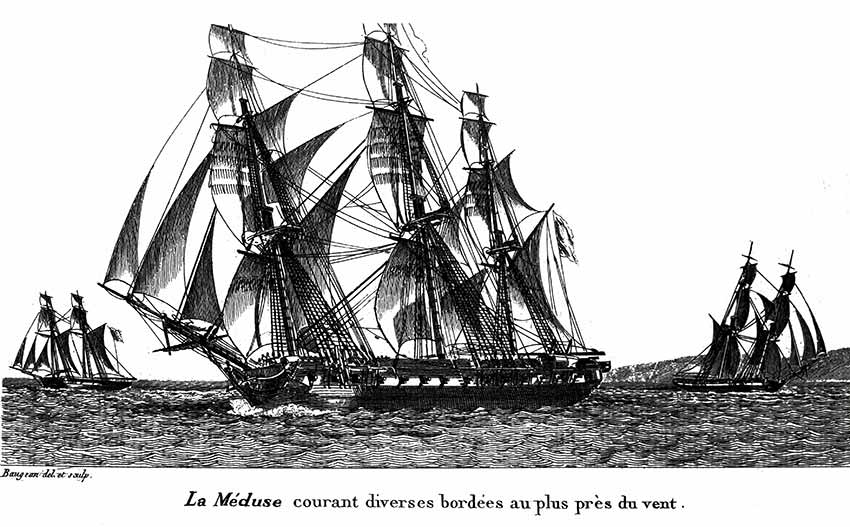

La Medusa, Méduse en su idioma original, fue una fragata de la Marina de guerra francesa. Pertenecía a la clase Pallas, una serie de fragatas construidas bajo los planos del afamado constructor naval francés Jacques-Noël Sané que supuso el estándar de las fragatas de 40 cañones de la marina francesa durante los siguientes ocho años, completándose 54 de las 62 fragatas proyectadas.

La fragata Méduse tenía 28 cañones de 18 libras más una serie de carronadas de 36 libras y cañones de 8 libras que variaron durante su vida operativa. Fue botada en 1810 en plenas Guerras Napoleónicas.

Fragata de guerra Méduse.

Con la restauración de la monarquía, Luis XVIII quiso volver a poner en los altos puestos de su armada a originarios de la nobleza, aún a pesar de que muchos de ellos no tenían apenas experiencia.

Eso le pasó al comandante de nuestra fragata. Se trataba del vizconde Hugues Duroy de Chaumareys. Un error del que se lamentarían más adelante.

El naufragio de la Méduse

La fragata Medusa zarparía el 17 de junio de 1816 del puerto de Rochefort, en compañía de la corbeta Echo, bajo el mando del capitán Cornet de Venancourt, la gabarra Loire, mandada por el teniente Giquel Destouches y el bergantín Argus, bajo el mando del teniente Parnajon, este último buque había sido en su origen el HMS Plumper, pero fue apresado por los franceses en 1805 y puesto al servicio de su marina.

Su misión era retomar los puertos de Senegal, al sur de Mauritania, en la costa oeste africana. Estos territorios habían sido franceses hasta que los británicos los ocuparon durante la Guerra de los Siete Años (1756-1762), y ahora iban a ser devueltos.

La Méduse iba armada en flûte, un vocablo francés que designaba a todo tipo de buque que iba con menos artillería de la correspondiente, para así hacer sitio para estibar más carga y pasajeros. Entre ellos se encontraba el que iba a ser gobernador francés de Senegal, el coronel Julien-Désiré Schmaltz, su esposa Reine y una gran cantidad de soldados que iban a ser la guarnición de Saint-Louis. En total eran unas 400 personas, a todas luces un número excesivo.

Un comandante nefasto

Hugues Duroy de Chaumareys había sido recomendado para el puesto por sus contactos, no por su valía. El claro ejemplo de enchufado de toda la vida.

De avanzada edad (contaba con 77 años en el momento del desastre), era tildado por muchos de sus compañeros de profesión como déspota, incompetente y soberbio. Todas cualidades perfectas para acabar en el fondo del mar. Si a eso le unimos que no había pisado la cubierta de un barco en más de veinte años comprenderemos mejor lo sucedido.

El desastre

Al principio todo le fue bien a la flotilla. Pero casi al final del viaje, la Méduse navegaba demasiado adelantada al resto. Las órdenes de los superiores especificaban que Chaumareys debía reconocer el Cabo Blanco y llevar al resto de los buques a Saint Louis, lo cual ejecutaron estos sin percance alguno más tarde y en solitario.

Pero la Medusa navegaba sola, a demasiada velocidad por unas aguas con muchos bancos de arena y arrecifes.

Para colmo, en vez de optar por la prudencia, Chaumareys no sólo despreció la opinión de algunos pasajeros que conocían la zona, sino que pidió consejo a un tal Richefort, que solo era un filósofo, sobre la conveniencia de navegar por aquella zona.

El comandante francés era un zote en toda regla.

Richefort debió confundirse y creyó divisar el Cabo Blanco en el horizonte, cuando serían unas nubes bajas. Esto llevaría al desastre al subestimar por ello la proximidad del Banco de Arguin, frente a la costa mauritana.

Era el 2 de julio y el teniente Maudet, que se había preocupado de sondear, advirtió a su jefe del peligro que corrían.

Por fin, el anciano comandante hizo caso y mandó cargar las alas y rastreras. Pero era demasiado tarde. Al amanecer del 4 de julio, la fragata Medusa varó y quedó inmovilizada a medio centenar de kilómetros de la costa.

Durante varios días trataron de sacar la nave de su atolladero, pero fue imposible. Las cosas se complicaron cuando el estado de la mar empezó a tornarse peligroso y el viento hizo estragos en el buque.

A bordo de la balsa de la Medusa

Se hacen a la mar

Sin botes suficientes para el abultado número de tripulantes y viajeros, se decidió abandonar el barco.

Hugues Duroy de Chaumareys decidió que se construyera una balsa y que los botes tirasen de la misma, en un intento por remolcarla. Hizo oídos sordos a cualquier otro tipo de propuestas.

Así se construyó a prisa una balsa con las abundantes tablas y maderas que la fragata les ofrecía. Esta era de 20 por 7 metros, y debía llevar a bordo a 149 personas. En los botes iba el resto, entre los cuales estaban el gobernador Schmaltz (que se reservó uno de los botes para él y los suyos) y, como no, el propio Chaumareys, que sin ningún tipo de vergüenza había dispuesto que los de más alto rango embarcasen en los pocos botes disponibles.

Balsa de la Medusa

Ilustración de la balsa de la Medusa del libro «Relation complète du naufrage de la frégate La Méduse faisant partie de l’expédition du Sénégal en 1816», por A. Correard, H. Savigny, D’Anglas de Praviel y Paul C.L. Alexandre Rand des Adrets (dit Sander Rang). Reimpreso en 1968 por Jean de Bonnot éditeur.

A bordo de la sentenciada fragata Méduse se quedaron diecisiete tripulantes que así lo habían decidido. De estos sobrevivieron tres tras 54 días hasta que fueron rescatados.

Comienza la tragedia

La balsa de la Méduse no era grande para llevar a esa ingente cantidad de personas, pero era lo suficiente para que los botes no pudieran remolcarla, por lo que, en previsión de que cundiera el pánico en la misma y trataran de llegar a los botes, cortaron los cables y los dejaron a la deriva. Así, sin más.

El comandante de la fragata y el futuro gobernador de Senegal fueron los que se pusieron a salvo y dejaron atrás a sus hombres, en uno de los hechos más vergonzosos que se recuerden en el ámbito naval.

Empezaba así un calvario para los 149 supervivientes que se hacinaban en aquella frágil y pequeña embarcación improvisada. Estos, consternados por el abandono de los botes, sucumbieron al desánimo y el terror mientras que la balsa iba a merced de las olas y las corrientes.

De este número iban 120 soldados del ejército, incluyendo sus oficiales y 29 marineros y pasajeros (entre los cuales había una mujer). Los oficiales de marina se habían puesto a salvo en los botes.

Reconstrucción de la balsa de La Méduse a escala 1:1 en el patio del Museo de la Marina en Rochefort Charente-Maritime Francia.

¿Y qué llevaba esta gente de provisiones? Como se puede uno imaginar, apenas tuvieron sitio para estibar algo. Seis barriles de vino y dos más pequeños de agua y alguna provisión de bizcocho.

Para colmo, antes de abandonar la fragata se habían preparado unos barriles con bizcocho, para así preservarlo de las olas, ya que en los barriles se mantendría estanco, pero con la precipitación y la negligencia del embarque en los botes y balsa, no los tomaron pensando que eran simples barriles vacios. De todos modos, está por ver si los hubieran podido embarcar, ya que con todo el peso que ya llevaban la balsa se sumergía más de lo debido.

Se fijó una orden, según números, para la distribución de nuestras miserables provisiones. La ración de vino se fijó en tres cuartos al día: no diremos más de la galleta: se consumió por completo en el primer reparto.

Savigny, Jean Baptiste Henri; Corréard, Alexandre.

Ante la falta de víveres, no es de extrañar que pronto se sucedieran enseguida las peleas.

El comandante de la balsa era un «aspirant» (guardiamarina) llamado Coudin. Era el único de la marina a bordo y, como se ve, no era ni oficial ni tenía experiencia. Y menos para esa situación. Había sido obligado a subir a bordo y comandar aquella balsa porque era el más antiguo de los aspirant de la fragata. Para colmo, tenía inutilizado su brazo derecho debido a una fuerte contusión recibida días atrás.

Al principio mantuvieron una actitud serena, hablando sobre cómo salir de aquel trance. Savigny, el cirujano que relató esta historia, junto con el ingeniero Corréard, indica que mantuvieron el coraje sólo pensando en poder vengarse de aquellos que los habían dejado abandonados.

Esta esperanza de venganza nos inspiró a todos por igual, y pronunciamos mil imprecationes contra quienes nos habían dejado presa de tantas desgracias y peligros. El oficial que comandaba la balsa no podía moverse, el Sr. Savigny se encargó de instalar el mástil; hizo que el palo de uno de los mástiles de la fragata se cortara en dos y se instalara.

Tenían la esperanza de que los otros botes hubieran llegado a la Isla de Arguin y que, tras desembarcar a su gente, volverían a buscarlos. Al menos eso pensaban.

Pero llegó la noche y allí no había aparecido nadie. Los ánimos se caldeaban y la mar se embravecía por momentos.

Rodado por las olas de atrás hacia adelante, y de adelante hacia atrás, y algunas veces precipitado en el mar, suspendido entre la vida y la muerte, lamentando nuestra desgracia, que seguramente perecerá, pero aún luchando por un fragmento de existencia con el cruel elemento que trata de tragarnos.

A las siete de la mañana el mar se había calmado un tanto y con las primeras luces del día pudieron ver la terrible escena de diez o doce infelices con sus extremidades enredadas en las aberturas que había entre las diferentes partes con que se componía la balsa. Y ahí se habían quedado.

Otros fueron arrastrados por el mar. No se sabía su número exacto, porque en el momento de repartir la exigua ración de vino, encontraron que varios soldados habían utilizado hasta tres veces los números de sus antiguos compañeros. Pero no se podían prevenir estos abusos porque no había suficientes oficiales para impedirlo.

No obstante, todo esto creó gran malestar y pronto se manifestaría en la siguiente noche.

El mar se había calmado algo pero seguían sin divisarse los botes.

El desaliento comenzó de nuevo a apoderarse de toda nuestra gente, y un espíritu rebelde se manifestó con gritos de furia. La voz de los oficiales fue totalmente ignorada.

Las noches sagrientas

Para colmo, el mar comenzó de nuevo a agitarse y sobrevino otra tempestad aún más terrible que la anterior. Montañas de agua les caían a cada momento.

Así, hubo peleas por hacerse con los mejores lugares, que era el centro de la balsa, ya que estar en el exterior suponía, como pasó, exponerse al peligro de ser llevado por las olas.

En el centro, la multitud era tal que algunos pobres hombres fueron sofocados por el peso de sus compañeros, que caían sobre ellos en todo momento.

Los soldados y marineros, aterrorizados por aquel peligro que creían insalvable, se dieron por perdidos. Y así decidieron aliviarse en sus últimos momentos con el vino que quedaba, bebiendo algunos hasta perder la razón.

No había fuerzas para contenerlos, por lo que el resto sólo pudo mirar. Esta turba cayó entonces sobre un barril que había en el centro de la balsa, haciéndole un agujero en un extremo con trozos de hojalata que habían traído de la fragata Medusa. Cada uno bebió bastante, hasta que el agua de mar penetró por el agujero y tuvieron que desistir.

El vino se les subió a la cabeza y, ya afectados por el peligro del mar y la falta de alimento, se volvieron contra los oficiales de los que querían deshacerse porque, según ellos, estos no deseaban acabar con aquel sufrimiento y destruir la balsa de una vez.

Esta locura hizo que un hombre, armado con un hacha de abordaje, se pusiera a cortar los cabos de la balsa. Era un asiático enorme del ejército colonial.

Se había colocado, al principio, en medio de la balsa, y con cada golpe de su puño derribaba a los que se interponían en su camino; Nos inspiró el mayor terror, y nadie se atrevió a acercarse a él. Si hubiera habido media docena como aquel, nuestra destrucción hubiera sido inevitable.

Pero algunas personas, oficiales subalternos y pasajeros, deseosas de salvar la balsa se unieron. Los soldados amotinados sacaron entonces sus sables o cuchillos y avanzaron con resolución contra aquellos.

El primero de los amotinados cayó inmediatamente cuando trató de matar a un oficial. Esto echó para atrás al resto, que se replegó para pensar en la estrategia a seguir. Parecía que se lo habían pensado mejor, pero uno de ellos fingió que se apoyaba en la pequeña barandilla y con un cuchillo comenzó a cortar los cabos.

Alguien le vio y los oficiales y pasajeros lo atacaron. Un soldado salió al paso de un oficial y le amenazó con su cuchillo, pero este lo golpeó con facilidad y acabó en el mar junto con su camarada.

Tras esto el combate se hizo general.

Algunos gritaron tirar la vela, otros se arrojaron a cortar cuanto pudieron, dejando caer el mástil e hiriendo en un muslo a un capitán de infantería, que acabó en el agua arrojado por los soldados. Menos mal que algunos lo vieron y lo salvaron metiéndolo en un barril. Pero algunos sediciosos lo habían visto e intentaron sacarle los ojos con una navaja. El pobre Dupont, como así se apellidaba, lograría ponerse a salvo y, paradojas del destino, sería uno de los pocos que sobrevirían a aquella atroz aventura.

Hartos de tantas crueldades los oficiales y pasajeros cargaron con furia sobre aquella gente transtornada. Algunos trabajadores intentaron recomponer la balsa, pero fueron atacados por los sublevados.

Los amotinados que fueron repelidos nos dejaron en este momento un poco de reposo. La luna con sus rayos tristes iluminó esta balsa fatal, este estrecho espacio en el que se unieron tantas aflicciones desgarradoras, tantas angustias crueles, una furia insensata, un coraje tan heroico, los sentimientos más agradables y generosos de la naturaleza y la humanidad.

Sin embargo, la cosa no acabó ahí. Con la mar todavía embravecida los amotinados volvieron a la carga, pero fueron repelidos de nuevo. Abatidos, los soldados se vinieron abajo. Algunos de los cuales imploraron perdón, pero fueron ensartados inmediatamente. Ya era tarde para eso.

Pensando que ya se había restablecido el orden, los oficiales y pasajeros regresaron al centro de la balsa, aunque con las armas listas. Pero tras una hora, ya medianoche, los soldados y marineros reanudaron el ataque. Estaban totalmente enajenados, lanzándose sobre aquellos con sus sables y cuchillos. Aquella revuelta fue la más peligrosa.

Los amotinados que no tenían armas atacaron a mordiscos, provocando crueles mordeduras en algunos de los pasajeros, entre ellos el propio Savigny, que fue mordido en las piernas y un hombro. Pura brutalidad animal.

Los soldados se lanzaban al ataque repetidamente. Sobre todo iban a por los oficiales, algunos de los cuales, como al subteniente Lozach le tenían especial rabia, ya que este los había tratado con dureza cuando se encontraban de guarnición en la Isla de Rhé. Una y otra vez iba a por él. Lo cual supuso un enorme problema a la hora de salvarlo.

Al final, Coudin y otros consiguieron apaciguar las cosas y se llegó a una tregua forzosa. Lozach se había salvado, pero aquellos ataques habían costado la vida a entre 60 y 65 hombres.

Desesperación

La violencia causó estragos, pero el hambre los llevó a límites insospechados.

Aquellos a quienes la muerte había salvado en la noche desastrosa que acabamos de describir, cayeron sobre los cadáveres con los que estaba cubierta la balsa y cortaron pedazos, que algunos devoraron al instante. Muchos no los tocaron; Casi todos los oficiales eran de este parecer. Al ver que este horrible alimento había dado un gran vigor a aquellos que lo habían utilizado, se propuso al menos secar los trozos, para que fuera un poco menos desagradable su ingestión. Aquellos que tenían la suficiente firmeza para abstenerse de hacer aquello, tomaron una mayor cantidad de vino. Intentamos comer vainas de espadas y cajas de cartuchos. Logramos tragar algunos bocados pequeños. Algunos comieron lino. Otros piezas de cuero de los sombreros, sobre las que quedaba un poco de grasa, o más bien suciedad. Nos vimos obligados a renunciar a estos últimos medios. Un marinero intentó comer excrementos, pero no pudo tener éxito.

Algunos marineros españoles, italianos y negros, que se habían mantenido neutrales en el primer motín, hicieron caso de las habladurías de algunos soldados de origen africano, que aseguraron que estaban cerca de la costa africana y que, si lograban llegar, los llevarían a todos a salvo por aquellas tierras.

El primero que actuó fue un español, que se fue al centro de la balsa con un cuchillo y dio un grito invocando el nombre de Dios. Le secundó un soldado de infantería ligera, italiano. Se inició de nuevo un sangriento combate con hachas de abordaje, cuchillos y bayonetas. Y otra vez la balsa de la Medusa se llenó de cadáveres. Durante el combate, la única mujer a bordo cayó al agua, pero fue salvada por el aspirante Coudin y algunos pasajeros.

Tras aquella horrible noche los amotinados fueron repelidos y por fin pudieron disfrutar de algo de tranquilidad.

Sin embargo, aquel día sorprendieron a dos soldados bebiendo del único barril de vino que les quedaba por medio de una caña. Fueron condenados a muerte y arrojados al mar. Sólo quedaban 37. Y estos se encontraban en un estado deplorable.

Fue entonces cuando tomaron la terrible decisión de desembarazarse de los heridos graves que no tenían remedio, puesto que consumían unas provisiones que ya no les servirían de nada y sí al resto. Entre ellos estaban la única mujer a bordo y su esposo.

El rescate

La mañana del día 17 de julio, divisaron una vela en el horizonte. Se trataba del bergantín Argus, que los había encontrado de pura casualidad.

Cinco de los quince supervivientes murieron a los pocos días, entre ellos el subteniente Lozach que había sido objeto de la ira de los soldados amotinados y que no pudo reponerse de sus heridas y su estado calamitoso. El cirujano Jean Baptiste Henri Savigny se salvó milagrosamente, y gracias a él el mundo supo lo terrible de aquella experiencia.

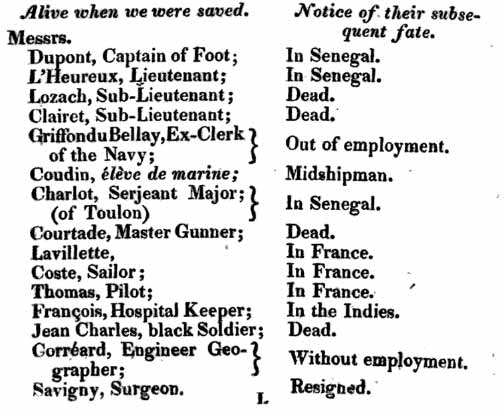

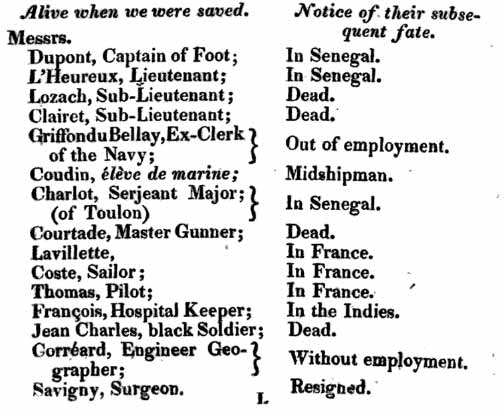

Llama la atención, en el listado de supervivientes que añadimos a continuación, la presencia de un único soldado. Si nos fijamos, también sólo se salvaría un marinero. El resto de afortunados fueron oficiales y pasajeros.

Relación de los 15 supervivientes de la balsa de la fragata Medusa. Fuente: libro de A. Correard y H. Savigny.

Savigny consiguió llegar a Paris y exigió la apertura de una investigación al ministro de Marina. Cuando el diario Journal des débats publicó la noticia en primera plana el 13 de septiembre fue lo que levantó el escándalo. Seguramente, como pasa tantas veces, si la prensa no se hubiera hecho eco de lo sucedido quizás los responsables del desastre hubieran salido indemnes.

Savigny y el ingeniero Corréard, escribieron un libro donde se narra su experiencia y que sirvió para que la gente supiera la verdad y exigiera cambios en la legislación francesa, sobre todo sobre los méritos de los oficiales para comandar buques de guerra.

Chaumareys fue juzgado y declarado culpable por incompetencia en la navegación y de abandonar el buque antes de que todos lo hicieran. No así de abandonar a los de la balsa. Se le condenó a tres años de prisión. Una cifra ridícula, que parecía más propia de un castigo por algo leve en vez de la tragedia que había ocurrido. Mientras, el gobernador Schmaltz se vio obligado a renunciar a su cargo debido al escándalo. Su actitud cobarde ante los hechos no pasó desaparcibido a nadie.

Como decíamos al principio de este artículo, el pintor Théodore Géricault realizó una impresionante pintura sobre este episodio en 1818, que puso de nuevo en boga aquel suceso y ha quedado para la posteridad. En Francia en un principio se le tildó de oportunista y la obra fue denostada por amplios sectores, no así en el resto del mundo que gracias a aquella maravilla pictórica descubrieron, los que no lo sabían ya, una de las mayores tragedias de la historia naval reciente.

Fuente:

Savigny, Jean Baptiste Henri; Corréard, Alexandre (1818). Realizado por orden del gobierno francés, que comprende una cuenta del naufragio de la Medusa, los sufrimientos de la tripulación y las diversas ocurrencias a bordo de la balsa, en el desierto de Zaara, en St. Louis y en el campamento de Daccard. A lo que se suman las observaciones adjuntas relativas a la agricultura de la costa occidental de África, desde el cabo Blanco hasta la desembocadura de Gambia . Londres: Cockburn.

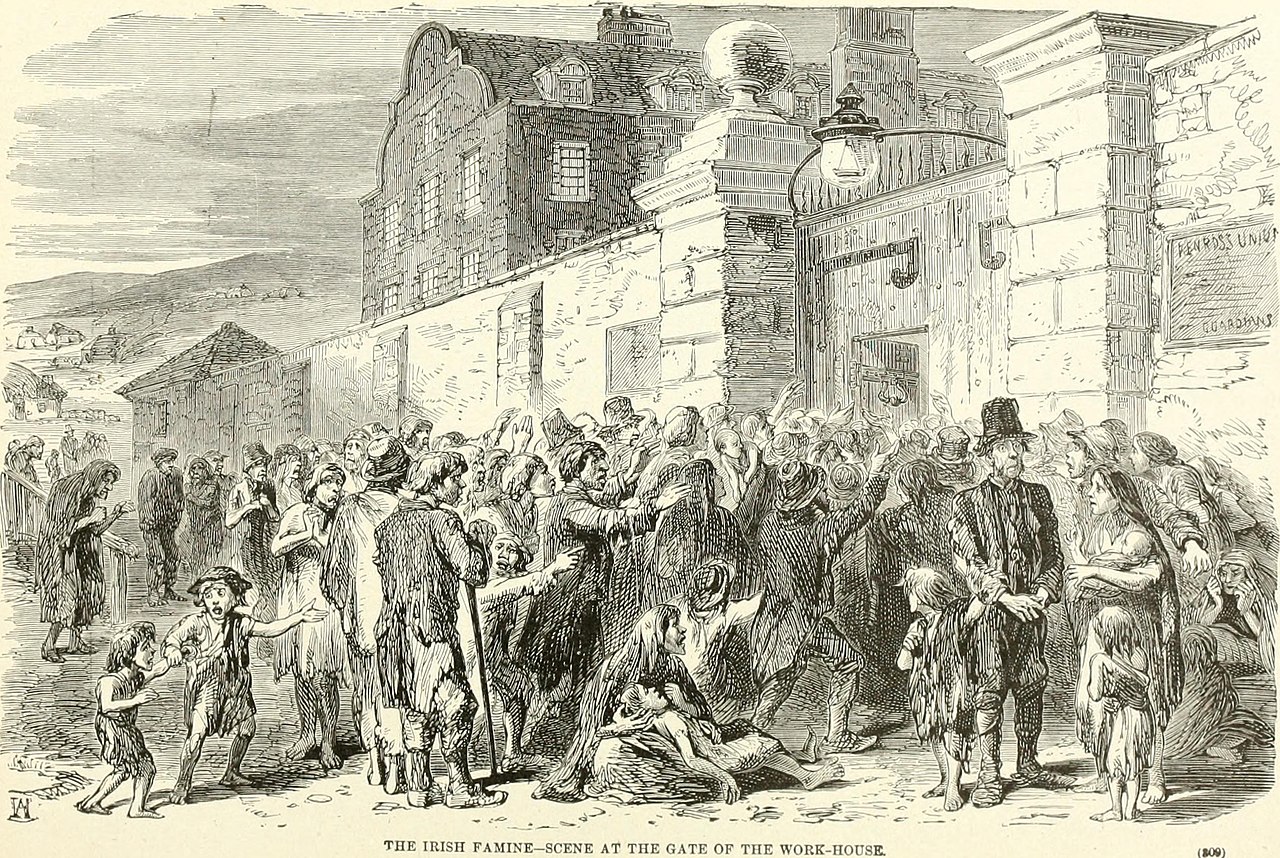

Escena en la puerta de la casa de trabajo, c. 1846

Escena en la puerta de la casa de trabajo, c. 1846

.jpg/1280px-Esclave_fouett%C3%A9_avec_une_chicotte,_%C3%89tat_ind%C3%A9pendant_du_Congo_(cropped).jpg)